11 novembre 2009

3

11

/11

/novembre

/2009

00:00

[© photos de l'auteur, ne pas utiliser sans autorisation, merci]

J’ai fait Verdun. C’était l’an dernier, quatre vingt-dix ans après que, selon la formule consacrée, les armes se soient tues. Quelques mois plus tôt, la nécessité d'aller mesurer physiquement l’absurdité des événements et des lieux m'était apparue impérative, en arrêtant ma moto devant le monument commémorant Charles Péguy : celui-ci était mort, assez fièrement paraît-il "pour la France", en 1914, dix jours après le début de la guerre et à 40 km de Paris. Il y a eu ce besoin d’aller voir en grandeur réelle ce que cachait le mot « Verdun ». Chercher à lire dans les cicatrices géographiques ne serait-ce qu’un tout petit peu de ce qu'avaient éprouvé les poilus débarqués des trains de la Gare de l’Est. Il y a sans doute surtout un lointain écho du Long Dimanche de Fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, et des questionnements identitaires, familiaux et culturels que ce film avait réveillé : on a tous un arrière grand-père qui a vécu quelques semaines là-bas - ou dans des lieux équivalents, et dont on sait si peu de choses... Après quelques lectures, Barbusse, Dorgelès, Genevoix, les Lettres de Poilus, mais aussi Tardi ou Pierre Miquel, on peut bien aller rendre une sorte de modeste hommage à tous ces gens qui furent massacrés, au propre ou au figuré, sans trop comprendre pourquoi. A ces souffrances dénuées de toute signification. A ce que cela nous dit de la nature humaine.

Attention, c’est dangereux : la visite ne laisse pas indemne, encore aujourd’hui. La ville de Verdun elle-même est douloureuse, elle semble éteinte, exsangue, on a peur de la déranger. Histoire d’en rajouter pour l’ambiance, des types se battaient dans les ruelles désertes à la nuit tombée, complètement ivres, sous la pluie froide. Il y a bien une tentative pour rendre à la cité un lustre touristique, à insister sur l’autre passé, celui du Moyen-Age, mais ça ne prend pas, les petits pavés et les panneaux explicatifs, on n’arrive pas à s’intéresser, c’est comme évoquer un rhume du grand-père alors qu’on va à son enterrement.

Alors on visite les lieux didactiques inévitables, au demeurant plutôt bien faits, et puis l’on plonge dans les sombres forêts qui monopolisent les collines environnantes. Ces lieux parfaitement anodins, coins de campagne bucoliques, bosquets dérisoires, furent déclarés forteresses inestimables sous la décision orgueilleuse et incompétente des états-majors des deux camps. Cela coûta trois cent mille morts - et autant de blessés - en quelques mois. Le simple fait qu’à l’heure actuelle une forêt aussi dense entoure une ville de cette taille dans toutes les directions est déjà suspect. Faisons la tournée des lieux dont la puissance d’aspiration vers la mort a frappé les esprits, ces portes de l’enfer que furent la « cote 304 », Vaux, Douaumont, le « Mort-Homme » (farce de la toponymie, ce nom de lieu-dit datait de bien avant la guerre…), ou la butte de Vauquois spectaculairement éventrée par les mines.

Dans la proche campagne déjà, on sent la terre menaçante. Elle est sale, dangereuse, chargée jusqu’à dix ou quinze mètres de profondeur par des trucs chimiques, toxiques, explosifs, des millions de tonnes de métaux, de poudres diverses, au point que l’on en a fait une « zone rouge » incultivable, inexploitable, interdite à peu près à toute activité humaine. Les munitions non éclatées sont de plus en plus dangereuses chaque année, à mesure que rouillent et se dégradent les mécaniques décidant du déclenchement des charges. Ainsi, on peut encore mourir sans gloire d’un éclat d’obus à Verdun en 2009, comme il arrive quelquefois à des chercheurs de merveilles vendables sur eBay. L’armée, philosophe, y a établi des champs de tirs qui semblent nous dire : « après tout, n’est-ce pas… ? ». Quelques rares et maigres champs de céréales ça et là, ne mettent pas très à l’aise, il vaut mieux ne pas trop y réfléchir. Ils faut bien nourrir les hommes d’aujourd’hui.

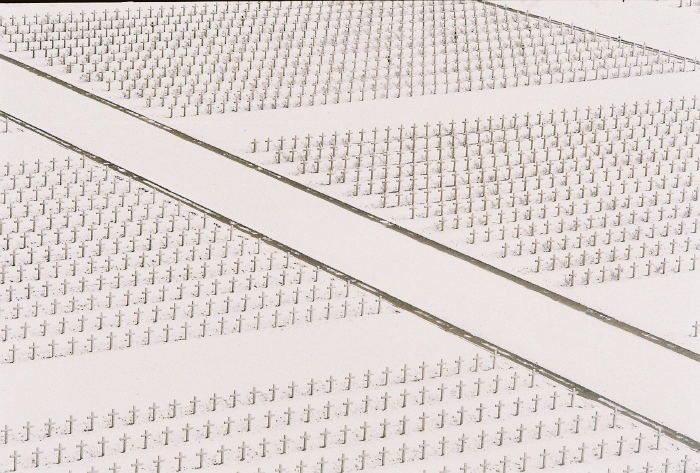

La forêt, massivement replantée dans les années 1920 sur le sol lunaire laissé par les combats, soulève une impression proprement effrayante, une lourde nausée. Les arbres y poussent sur un moutonnement ininterrompu de cratères d'obus, houle immobile à peine barrée par le trait étrangement net des quelques routes asphaltées. Ils sont anormalement irréguliers, on en voit de toutes tailles, tantôts raides et puissants, tantôt malingres, tordus, bizarres. Les racines des conifères s’alimentent d’un certain nombre de choses auxquelles on fait aussi bien de ne pas penser. Etrangement, d'instinct, on n’a aucune envie de sortir des sentiers balisés. On tient la main des enfants. A quelques mètres de la voiture, on est enrobé d'une peur humide, une alarme retentit au fond de soi prévenant d’un danger réel. Partons. Le jour baisse déjà, mais surtout il y a ce bruit rauque, inhabituel que fait le vent dans les cîmes, zonzonnant à travers les écorces épaisses et disjointes qui laissent entrevoir d’inquiétantes obscurités dans le tronc de ces mélèzes funéraires. Longtemps, je ne pourrai plus regarder une forêt de la même manière. Les croix alignées à perte de vue de Douaumont, les caves immenses et pleines des ossuaires, nous rappellent qu'elles ne sont en rien exhaustives : les cent mille « disparus » (cent mille...) de la bataille de Verdun dorment encore ici, éparpillés, fantômes sans croix ni plaque oubliés en dessous de cette forêt. Pour certains d’entre eux, soupçonnés de désertion, cette mort non certifiée avait valu la honte – et la ruine - de toute une famille.

La douzaine de villages détruits qui parsèment ce paysage mélancolique, par leur béance absolue, sont en creux les vestiges de la fin de quelque chose. Comment y vivait-on, dans ces fermes, comment étudiait-on dans ces écoles, comment se mariait-on dans ces mairies, que priait-on dans ces églises ? Image terrible d’un monde rural qui ne s’est jamais relevé de cette guerre. Les villages pas détruits, eux, portent la mémoire des « cantonnements », ces étranges intermèdes où pendant quelques jours, à portée du bruit des canons mais à l’abri de leurs éclats meurtriers, on avait le droit de s’enlever la vermine entre les orteils, d’acheter des verres d’eau aux rares paysans restés sur place, et de négocier à prix d’or divers trésors (tabac, chaussettes, charcuterie…), entre deux lettres mélancoliques adressées à ceux restés sur l’autre rive du Styx, à Paris, à Pau ou à Quimper. Dans tous ces lieux règne ce calme silencieux, le même que décrivaient les poilus en permission à l'arrière - ou lors des rares trêves de l’artillerie. Ce calme si étrange et pourtant tellement normal. C’est cela le traumatisme : c’est l’après. C’est l’irréalité absolue, indécente, énorme, du silence et du retour à la normale, retour aussi soudain et inexplicable qu’avait été le basculement vers l’horreur. Alors, c’était juste ça ? il y a du vacarme, des types qui meurent déchiquetés, et puis, plus rien, le silence, de nouveau les oiseaux qui volent, le blé qui pousse dans les champs, la fête du village. C’est dans l’après qu’il faut, qu’il aurait fallu, aider ces gens. Mais bon en 1918 on a fait comme d’habitude, et comme on refera en 1945 : on leur a vite demandé de taire leurs insoutenables récits, de faire bonne figure, et de cacher si possible leur mauvais penchant pour le pinard. Ca arrangerait bien, s’ils pouvaient se tenir tranquille, maintenant, et se remettre au boulot sans trop se plaindre, parce qu’on ne peut pas passer sa vie à faire des trous dans des Allemands au couteau de boucher. Ni à le raconter aux gosses. La société les a gentiment invité à se taire, et s’est vite mise à danser le charleston, histoire de prendre des forces pour la prochaine fois.

Je me suis dit en rentrant de Verdun que ça n’avait pas du être facile pour tous ces gens.

Cette guerre marque l’infinie fracture entre les combattants et l’arrière : l’incommunicabilité de l’expérience traumatique vécue scelle la frontière, généralement figée jusqu’à la mort des « anciens combattants ». Ceux qu’on a si souvent trouvés dérangeants plus tard, parfois violemment, lorsqu'il a fallu signer un deuxième armistice à Rethondes et remettre en selle le "vainqueur de Verdun". Surtout, le dialogue assassin entre l’homme et la machine y a été organisé pour la première fois à cette échelle, sans guère laisser de doute sur le vainqueur. Il s’en est pourtant trouvé, des colonels, pour planifier des assauts de fantassins en gabardine face à des mitrailleuses. La mécanisation de la mort, l’industrialisation, installe la distance psychique qui permet de réaliser un carnage à la fois efficace et, dans une certaine mesure, déculpabilisé. Entre le canon de 75 qui fragmente son bonhomme à trois kilomètres et le bouton rouge qui tue 500000 personnes à l’autre bout du monde, la différence n’est que quantitative, l'essentiel du chemin est déjà parcouru. Dans la société, la blessure s’est aussi infectée du fait de l’isolement des sacrifiés face aux autres, à ceux qui étaient dispensés de l’abomination, pour des bonnes et des moins bonnes raisons : les embusqués, les vieux, les enfants, les femmes. Quand on est mort « au champ d’honneur », ça évite au moins la douleur de retrouver un lit froid, un héritage déjà partagé, ou un concurrent professionnel installé dans son fauteuil juste parce que ses parents étaient de meilleure naissance.

Le recul permis par le siècle presque écoulé montre que cette guerre a affirmé pour la première fois avec autant d’évidence, qu’entre les intérêts économiques et la vie, il n’y a pas de choix à faire : s’il devient rentable de tuer des millions de gens, on le fera. Et on l’a fait. Et on a recommencé vingt ans plus tard, et on n’a jamais vraiment cessé. La France ensanglantée à Verdun tire aujourd’hui une bonne part de sa prospérité de la vente d’armes au monde entier. On a intérêt à ce qu’il y ait la guerre. Le critère de rentabilité n’a fait que prendre du poids. Les acteurs de l’industrie, et de son moteur aveugle qu’est une certaine forme de capitalisme, n’avaient que faire des morts de Verdun. On ne les sent pas trop affectés non plus par les morts de Bohpal, de l’amiante, d'AZF ou du Vioxx… Alors quand il s’agit d’épargner des baleines, des orangs-outans, des arbres millénaires ou même un équilibre climatique, peut-être que l’on ne devrait pas trop en attendre.

On peut se demander enfin quelles leçons l’humanité a tiré de cette expérience, initiée rappelons-le par les deux pays qui étaient à l'époque les plus cultivés, les plus "civilisés" au monde. Collectivement, aucune ou presque, comme d’habitude : le patriotisme fait toujours autant de dégâts (cf. ce qui vient de s’achever dans les Balkans…), la mécanisation et la déshumanisation de l’acte de guerre ne font que s’aggraver (missiles intercontinentaux, drones, bombes à sous-munitions…), l’asservissement de l’homme comme chair à canon face à des intérêts économiques n’a nullement faibli (Darfour, Tibet…). S’il existe une maigre lueur d’espoir cependant, je ne la vois peut-être pas collective, mais individuelle. Parce qu’individuellement, à l’intérieur de chaque citoyen des pays ayant combattu, il reste une cicatrice, le plus souvent invisible et inconsciente mais bien présente. Il reste la trace d’un ancêtre au souvenir effacé que plus personne ne sait reconnaître sur les photos jaunies. Un ancêtre revenu de la guerre alcoolique ou joueur, devenu intolérant et violent, ou déprimé et passif, ou inaccessible, enfermé en lui-même. Un homme de ving-deux ans ou trente peut-être, à la fin de la guerre, revenu présent mais si différent. Ou un ancêtre mort dont l’absence a déstabilisé une famille, contraint une épouse à accepter un travail pénible, interdit l’épanouissement à toute une fratrie, contrarié mille projets dans ce qu’avait été son petit monde. Un ancêtre revenu impotent et pensionné, qui a entraîné son entourage à déménager en ville, plus près d’un hôpital, ou trop près de parents avec qui l’on était fâché. Un ancêtre à la figure démontée par les ferrailles, dont on a eu honte, et que l’on a caché des années durant au prix d’une culpabilité infinie. Combien de destins ainsi impactés, déformés, malades ? Des millions.

Peut-être il n’y a que ces traces infimes qui nous invitent à, tout de même, faire un peu attention à la suite… Si aujourd’hui les peuples Français et Allemands sont amis, on le doit sans doute la sagesse des dirigeants de l’après deuxième guerre mondiale, mais n’y a-t-il pas aussi la maturation lente d’un processus de cicatrisation post-traumatique démarré après 1918 ?

Bertrand GILOT